Vanguard画廊2025年首场展览以“造迹”为主题,呈现廖斐、娜布其、沈瑞筠、志韦四位艺术家的实践,作品涵盖雕塑、装置、绘画与混合材料等多种媒介,围绕以观念重构自然与人造空间的核心议题展开。展览特别邀请推想小说作家、《宛转环》作者慕明(顾从云)撰文以第一视角对作品进行文学化的解读。慕明引用柏拉图的“理型”和古生物学上“造迹”的概念对作品进行阐释,发现其中沉积而成的“精神地貌”,继而将观察者的目光引向隐匿于日常经验深处的秩序。

理型与造迹

文|慕明

这次展览聚焦廖斐、娜布其、沈瑞筠、志韦四位艺术家,他们的作品在材质、形式和概念上各有独特的表现,但也在视觉上和观念上交织出对日常物象、自然地貌、精神体验等多重维度的探索。

我对展览作品的第一感受,是虽然它们呈现的物象本身是日常的,甚至是平淡的,但是艺术家似乎都在探索或者呈现其中的“理型”。在古希腊语中,“理型”(form)并非专门的哲学用语,而是日常语言的一部分,代表着事物的“外貌”或者“可见形态”,但是柏拉图将意思翻转,将“理型”变成了自然世界中一种不可见的形态,是事物在理念世界中的形式,或者说其本质。展览中,艺术家看到和传达的正是这种不可见之物。或许,可以理解为,艺术家将习见的日常物象还原为具有内在逻辑的精神观念,那个在理念世界中的存在,然后再按照其自身的逻辑,对这一精神观念在现实世界进行重新营造。这样,作品可以使观者穿行于具体物象与抽象观念之间,逐步进入一个多层次的“精神地貌”,在日常体验中发现更深层次的秩序,从而重新思考自我与世界的关系。

与此同时,如果我们不仅仅关注精神地貌的呈现本身,而是将其形成过程也加入思考,那么可以发现,艺术家的作品虽然在表现形式和媒介上各不相同,但都通过对日常物象的处理,唤起了一种记忆的质感,让人感受到某种精神层面的沉积。由此,我借用古生物学上的“造迹”来形容这个概念。在古生物学上,造迹指的是生物活动在环境中留下的印迹,在此也可以用来指代人类思想经过时间沉积后留下的“精神地貌”。在古生物学上,造迹生物和遗迹往往不能同时留存,古遗迹是后人用来理解或者还原当时的生物行为和环境的唯一凭证,而在本次的展品中,我们看到的也是非人的、相对客观的物象,但是因为艺术家的独特处理,也可以将其看作是创作者个体或者群体心灵的痕迹。

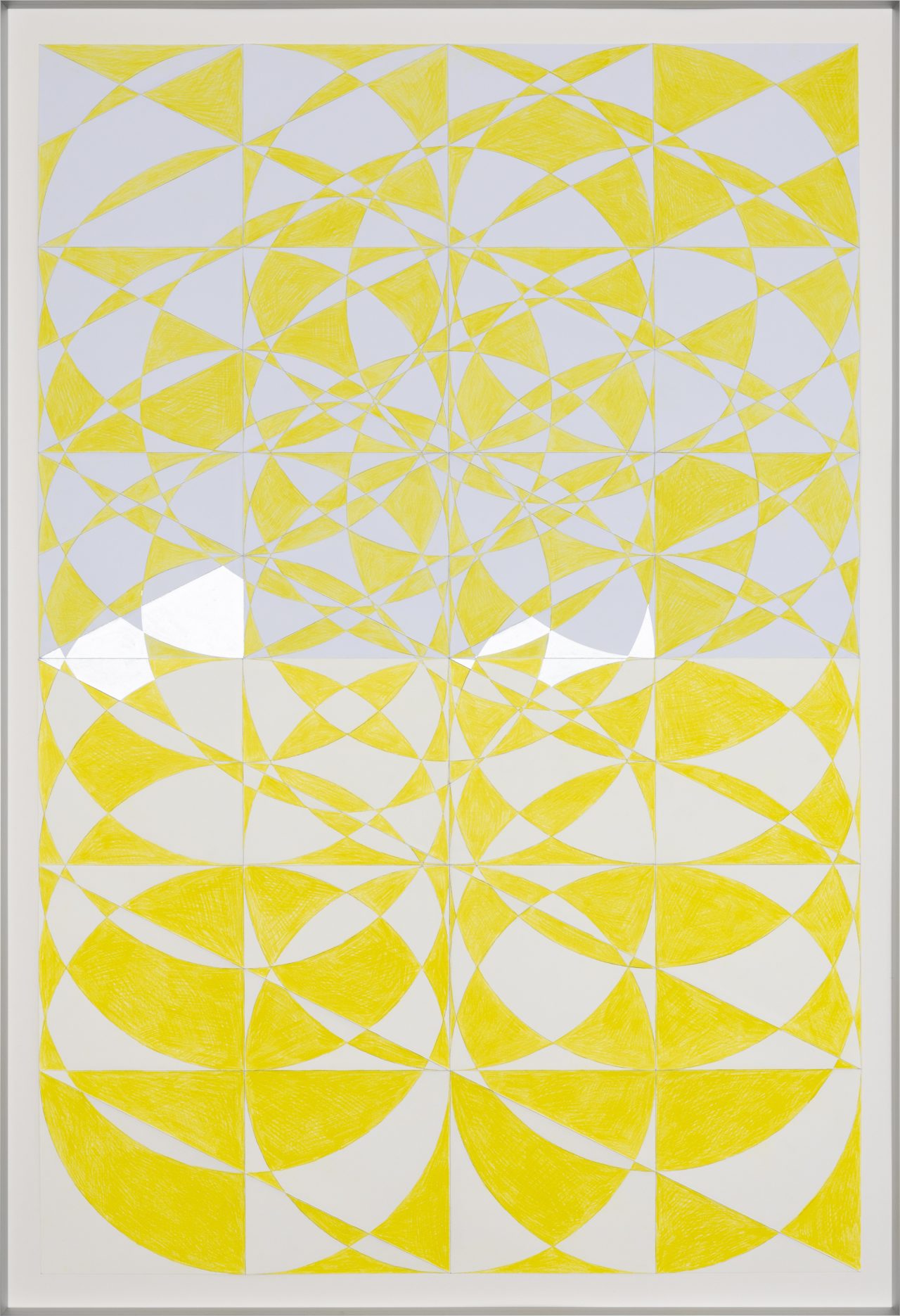

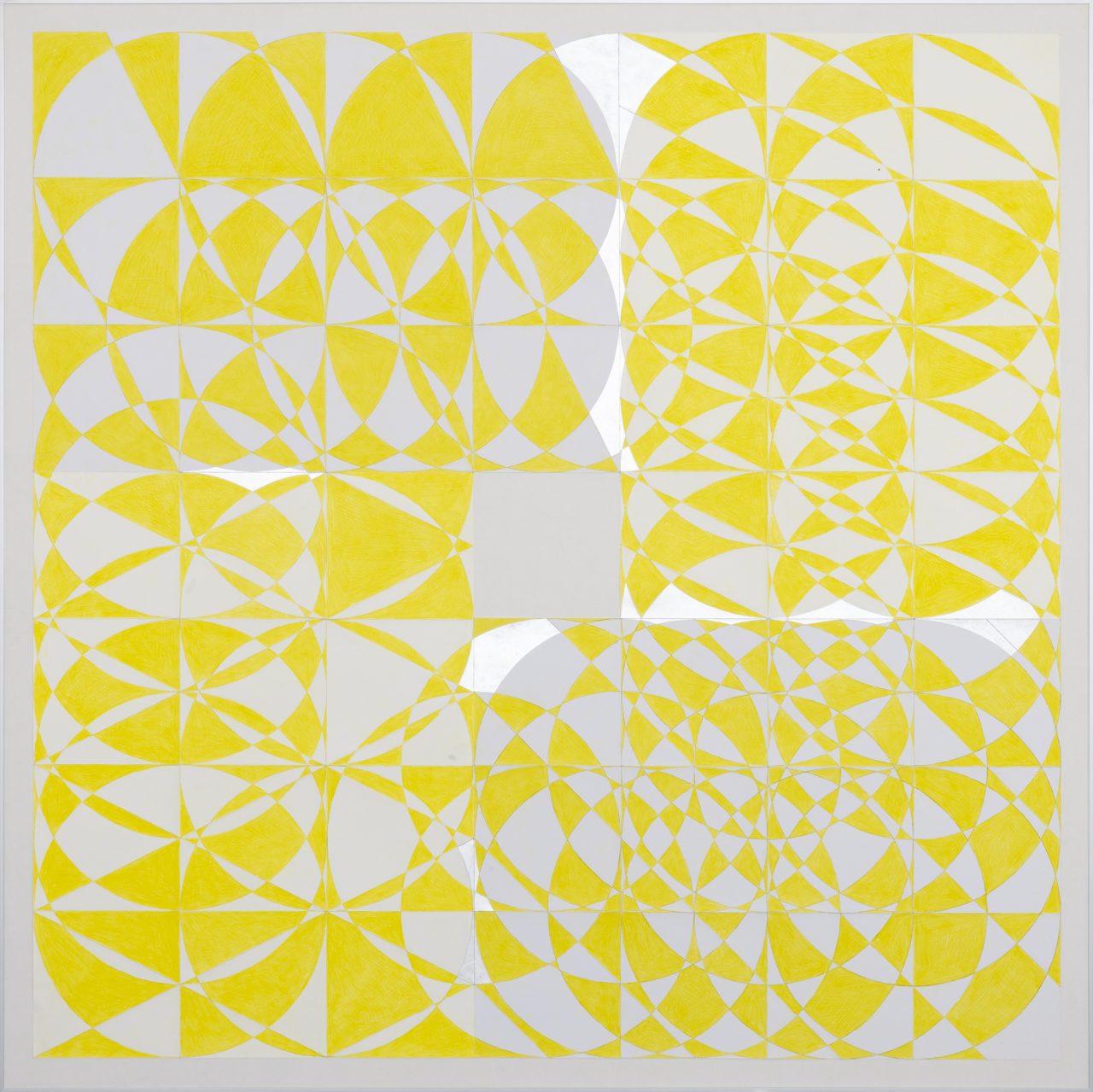

廖斐的作品有强烈的符号性和抽象性,对“理型”的追求也最突出。我在观察廖斐作品时,感受到的情绪更类似于科学研究或者工程项目似的冷静探索。但这种探索的对象不是单纯的客观现实,而是浸淫了人类文化活动痕迹的复杂对象。极简主义或者还原论的影响是显然的,但艺术家的做法显然不止于抽象和简化,而是更进一步,在抽象后,试图构建出一种自洽的语法,进行一种重组的表达,来洞悉物象的本质,或者打开新的维度。如果说符号是一种对实物的隐喻,那么艺术家想要做的则是构建一个能自行运转的隐喻系统,或者说,一座隐喻的大厦。这跟科研工作或者某些推想小说写作的方式其实很接近。

《手征空间》的“理型”特征尤其明显,这些以手为基本单位,排列重组的方式让我想到了梁思成对《营造法式》的研究。在对蓟县独乐寺观音阁的研究当中,梁思成发现这座建筑虽然有成千上万个木构件,居然一共只有六种规格。林徽因亦曾总结言《营造法式》这种标准化、模数化的设计就是中国古建筑的真髓所在。而在《手征空间》中,“手”也演化出了几种空间构建,它们或许可以被视为某种新建筑形式的标准材。那么,若以这些融合精神与科学的“手征”标准材来构建一座后人类世的神圣空间,又会是什么样的呢?

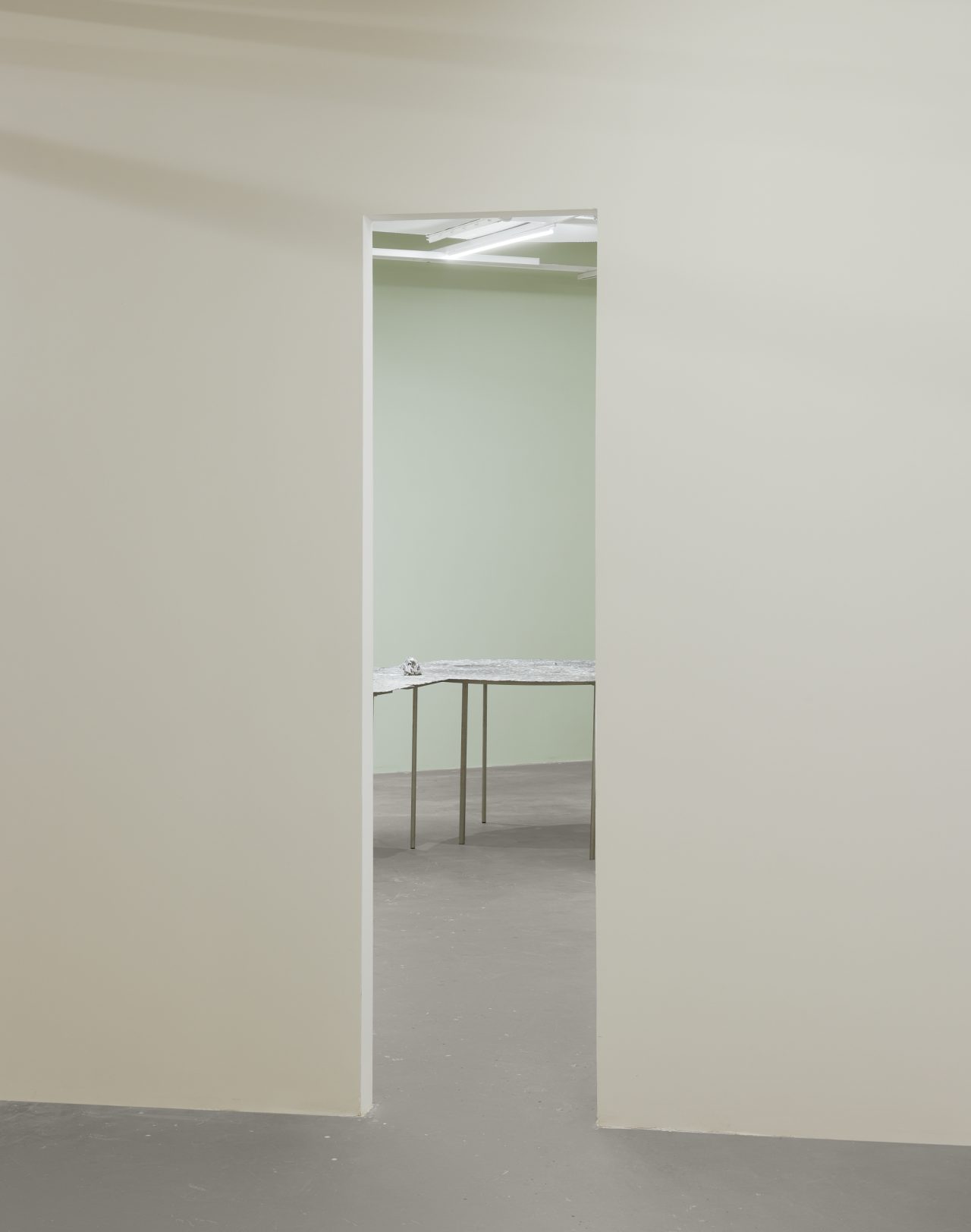

娜布其的《地貌整理学家》是“精神地貌”一词的来源,也是这次展览中视野尺度最大的作品。这里,视野的尺度既是物理意义上的,也是精神或者说观念意义上的。我对娜布其的一系列作品的第一感受是“辽阔”。在我的个人旅行经验里,越是在辽阔的世界尽头,譬如阿拉斯加或者西藏,山川地貌在人内心中的映射其实是越简洁的,天空也非常远,甚至可以说是非常之空。所以,我可以理解艺术家试图以这些简洁的、高度形而上的形式来反映其感受和思考。

在《地貌整理学家》中,“理型”的追求无需多言——桌上的金属格尺等细节处的几何元素似乎暗示了人类在自然中试图构建的秩序。因此,这件作品中的“造迹”既体现为对地貌本身的塑型,也代表着人类活动的象征痕迹。如果以文学上的概念来形容这件作品,那么我会想起充满了自指和后设,具备多种层次的后现代小说,有着看似简单的外观,但在微妙的层层嵌套之中,多种意义一一浮现又隐去。

沈瑞筠在作品《自留地项目》中的语法和观念让我感到非常亲切。如何在一方小天地内就地取材,形成一种优美、自洽又充满活力的景观或者叙事,也是我在写作中的追求。

这组作品让我心有戚戚的有两点。第一是对局部和细节的强调。这组作品的每一张都是对局部的呈现,或者说,相比于传统山水花鸟中常见的全景,更像是一个剖面,形象在画面边缘处断裂。这其实让我想起某些明清小说中的版画插图的做法,墙体被打开,读者直接看到生活的脏腑本身。第二点,可能可以看做是某种“理型”或者“造迹”的实践。在这组作品中,树叶、枝干、鸟形不光以完全的形态表现,也在同一画面内,以剔除了光影、颜色的脉络的形态来表现,甚至是以未完成的草稿的形态来表现。这既是还原本质的努力,也是在展现一步步造迹的过程。

此外,这组作品也让我想起了许多中国传统绘画,尤其是长卷的做法,多个时间场景被放在一张图中,观者在移步观看的同时,也在时间中徐徐游之,但在《自留地》中,这种时间的变化其实是更跳跃、更非线性的。如果说传统长卷就像是严格以时间为顺序书写的传统长篇小说,那么《自留地》则更像利用非线性叙事和回忆、拼贴等等时间处理技巧的当代小说。

志韦作品的情感浓度很高。在这些尺度宏大的柔软日常之物中,很容易就能够体会到,艺术家可能希望回归到一种孩童般的眼光,来观察世界,但并不是纯粹的天真无邪。作品中对织物的选择和运用是一大关键:织物的半透明质感和多层叠加,使得观众在移动中看到图像的变化和隐藏内容,形成一种持续的视觉干扰和新发现。织物的掩映也呈现出遮掩与揭示之间的复杂关系——《小谎言》中,匹诺曹被包裹得几乎面目全非,这种处理暗示出身份和记忆的模糊与延展,以及对“真”的追求。

毕竟,织物本身就是隐与显的游戏,编织也是我非常喜欢的对于写作的隐喻。如何将多层次的信息和情感的线索编织成一幅自洽的图案,在隐藏线头的复杂性的同时,又留下暗线和多层解读的空间,这恰恰是对创作者的考验。个体记忆和个人经历显然对这样的语言形式影响至深,所以“造迹”的用意也是很明显的,是个人与社会现实的痕迹,也是时间沉积过程中留下的文化痕迹。

展览现场

作品

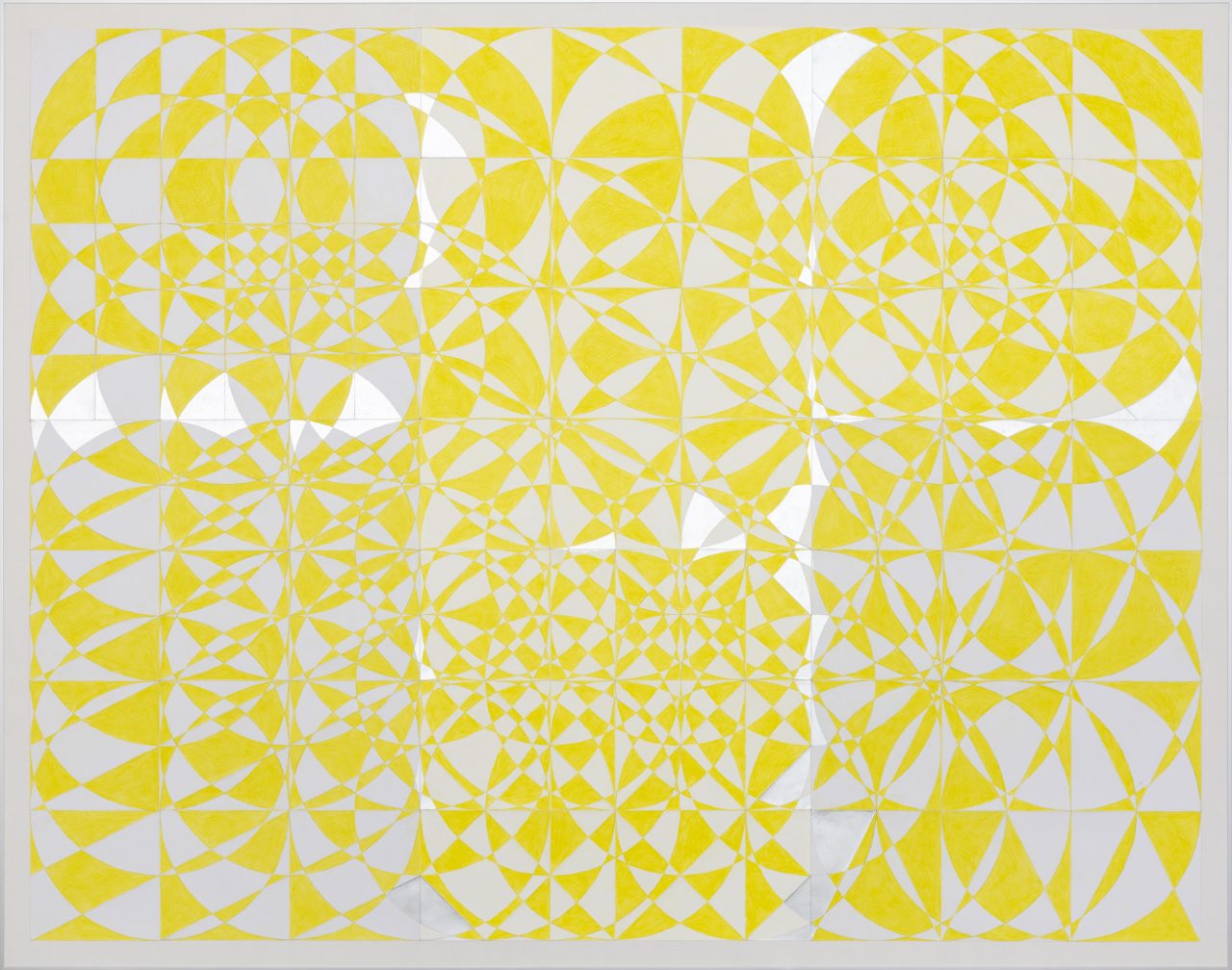

廖斐

衍射生成2

120 x 80 cm

2019

廖斐

衍射生成 3

120 x 80 cm

2019

廖斐

衍射生成 6

140 x 140 cm

2019

廖斐

衍射生成 7

140 x 180 cm

2020

娜布其

地貌整理学家

260 x 170 x 80 cm

2024 | Ed 3 + 1 A.P

沈瑞筠

⻩⽠地

32 x 32 cm

2023

沈瑞筠

木瓜

34 x 34 cm

2024

沈瑞筠

夏⽇⼭岗

76 x 61 cm

2009

沈瑞筠

窥探

76 x 61 cm

2009

志韦

弗雷迪·玛玛尼的绿色房子

200 x 160 cm

2021

志韦

窗户游戏

200 x 160 cm

2021

沈瑞筠

泉水鸭

36 x 36 cm | 2023

沈瑞筠

神殿之夜

56 x 91 cm* 2

2009